Les Incontournables Légendes de la Forêt de Brocéliande

L'essentiel à retenir : Brocéliande incarne le décor du cycle arthurien, où les récits de Merlin, Viviane et Morgane ont façonné l'identité culturelle de cette forêt bretonne. Ces légendes médiévales continuent d'irriguer l'imaginaire collectif et donnent une épaisseur mythologique unique au massif de Paimpont.

Quelles sont les légendes de la forêt de Brocéliande ? Merlin emprisonné dans une prison d'air, Viviane élevant Lancelot sous les eaux, Morgane piégeant 253 chevaliers infidèles dans le Val sans Retour : ces récits ont façonné l'identité mythologique de ce massif breton (Wikipedia - Brocéliande). Ces légendes de la forêt de Brocéliande mêlent amour, trahison et magie, transformant chaque sentier en décor du cycle arthurien.

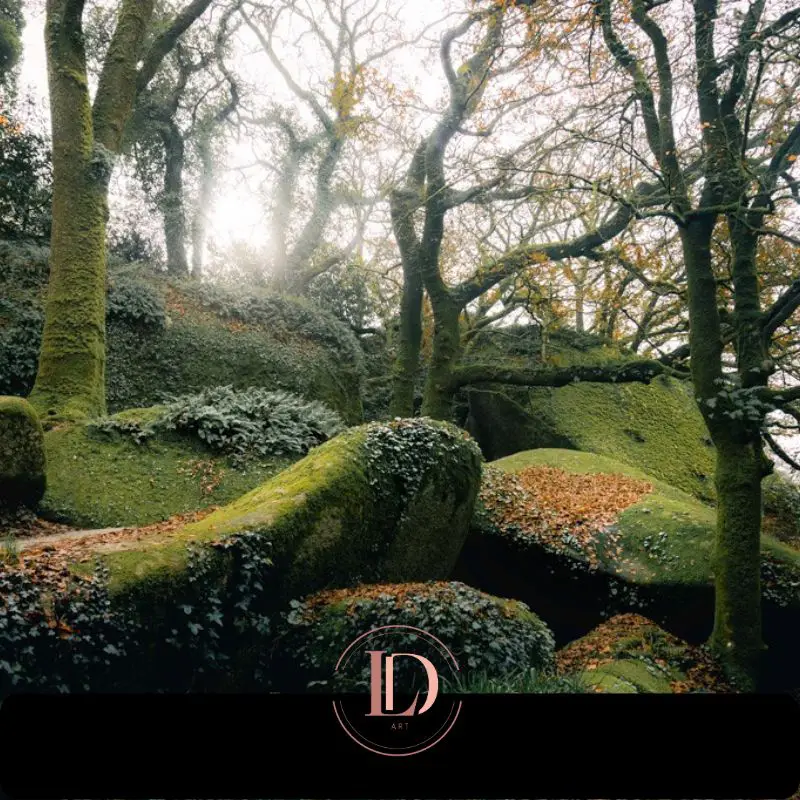

Vous découvrirez comment ces histoires médiévales se sont greffées sur des sites préhistoriques authentiques, créant une superposition fascinante entre mythe et réalité. Pour préparer votre visite avec les coordonnées GPS de chaque lieu, consultez mon guide complet de la forêt de Brocéliande.

Merlin emprisonné : la fin tragique de l'enchanteur

Merlin rencontre Viviane près de la fontaine de Barenton. Le devin tombe follement amoureux de la jeune fée. Elle accepte de devenir sa compagne, mais pose une condition : qu'il lui enseigne tous ses secrets magiques.

Merlin hésite. Il sait ce qui l'attend. Ses visions lui ont déjà montré son propre destin. Mais l'amour est plus fort que la raison. Il révèle à Viviane le sortilège ultime : comment retenir un homme à jamais.

La fée attend le bon moment. Un jour, alors que Merlin s'est endormi dans la forêt, Viviane trace neuf cercles magiques autour de lui et prononce neuf phrases enchantées (Wikimini - Fée Viviane). L'enchanteur se réveille prisonnier. Une prison sans barreaux, faite uniquement d'air et de magie. Il ne peut plus en sortir.

Selon certaines versions, Viviane regrette immédiatement son geste. Elle ne croyait pas que le sortilège fonctionnerait vraiment. Selon d'autres, elle voulait garder Merlin pour elle seule jusqu'à la fin des temps. Les deux amants restent ensemble dans cette prison invisible, séparés du monde mais réunis pour l'éternité.

Le roi Arthur perd ainsi son conseiller. Sans Merlin, la Table Ronde vacille. Le déclin de Camelot commence.

Viviane et l'éducation de Lancelot : forger le chevalier parfait

Viviane ne se contente pas d'être l'amante de Merlin. Elle joue un rôle central dans un autre récit : l'éducation de Lancelot du Lac (Wikipedia - Fée Viviane).

Le jeune Lancelot est le fils du roi Ban de Bénoïc. Lorsque son père meurt et que son royaume tombe, le bébé est recueilli par la Dame du Lac. Viviane l'emmène dans son palais sous les eaux de l'étang de Comper. Elle décide d'en faire le chevalier parfait.

L'enfant grandit coupé du monde des hommes. Viviane lui enseigne :

- La chasse et le combat à l'épée

- La musique et les arts de cour

- La courtoisie et les bonnes manières

- Les lettres et la sagesse

- Le courage et la noblesse d'esprit

Lancelot ignore ses origines royales pendant toute son enfance.

Quand il atteint l'âge adulte, Viviane le juge prêt. Elle le conduit à Camelot pour qu'il soit adoubé chevalier par le roi Arthur. Lancelot rejoint la Table Ronde et devient rapidement le plus célèbre de tous les chevaliers. Sa fidélité à la reine Guenièvre sera légendaire — cette fidélité même qui lui permettra plus tard de briser le sortilège de Morgane.

Morgane et le Val sans Retour : la vengeance d'une femme trahie

Morgane, demi-sœur du roi Arthur, étudie la magie auprès de Merlin. Elle devient une magicienne redoutable. Puis elle tombe amoureuse d'un chevalier nommé Guyomard.

Un jour, elle le surprend dans les bras d'une autre femme. La trahison la brise. Plutôt que de pleurer, Morgane décide de se venger — non seulement de son amant infidèle, mais de tous les hommes qui trahissent leur serment d'amour.

Elle crée le Val sans Retour, une vallée enchantée dans la forêt de Brocéliande (Wikipedia - Val sans Retour). Tous les chevaliers qui ont trompé leur dame et qui pénètrent dans ce vallon sont immédiatement piégés par des cercles de brume magique. Impossible d'en ressortir. Le sortilège est implacable.

Guyomard est le premier prisonnier. La femme qui l'accompagnait reçoit une malédiction supplémentaire : elle ressent le froid de la glace des pieds à la ceinture, et le feu d'un brasier de la ceinture à la tête. Un châtiment éternel.

Pendant dix-sept ans, les chevaliers s'accumulent dans le Val. Deux cent cinquante-trois guerriers arthuriens sont prisonniers (Wikipedia - Val sans Retour). Aucun ne peut briser le sortilège de Morgane — jusqu'à l'arrivée de Lancelot.

Lancelot, resté parfaitement fidèle à Guenièvre malgré les années, entre dans le Val sans Retour. Son cœur pur brise automatiquement l'enchantement. Les brumes se dissipent. Les 253 chevaliers retrouvent leur liberté. La plus éclatante action de Morgane contre la chevalerie arthurienne s'achève sur un échec.

Ce récit inverse les rôles habituels de la littérature médiévale. Une femme prend le pouvoir magique pour punir les hommes. Elle juge, condamne, emprisonne. Les chevaliers deviennent les victimes, impuissants face à la magie féminine.

Yvain et la Fontaine de Barenton : le duel qui déclenche l'orage

Entre 1176 et 1181, Chrétien de Troyes écrit Le Chevalier au Lion (Maremurex - Le Chevalier au Lion). Il y raconte l'aventure d'Yvain, cousin de Gauvain, dans la forêt de Brocéliande.

Yvain apprend l'existence d'une fontaine magique gardée par un mystérieux Chevalier Noir. Celui qui verse l'eau de la source sur le perron de pierre déclenche un orage terrible. Le gardien apparaît alors pour châtier l'imprudent.

Yvain décide de relever le défi. Il trouve la fontaine, verse l'eau sur la pierre. L'orage éclate immédiatement. Le Chevalier Noir surgit, furieux. Les deux hommes s'affrontent dans un combat acharné.

Yvain blesse mortellement son adversaire. Mais le chevalier parvient à s'enfuir vers son château. Yvain le poursuit, espérant achever le combat. C'est le début d'une longue série d'aventures qui le conduiront à devenir le "Chevalier au Lion" — accompagné d'un lion qu'il sauvera et qui deviendra son compagnon fidèle.

Ce récit ancre la forêt de Brocéliande dans la géographie littéraire du cycle arthurien. Chrétien de Troyes crée le lien entre un lieu réel — le massif de Paimpont — et l'imaginaire médiéval.

Les lieux légendaires de Brocéliande : du mythe à la pierre

Pour distinguer les récits légendaires des vestiges historiques réels, voici un guide des principaux sites :

| Site | Type de monument | Légende associée | Réalité archéologique |

|---|---|---|---|

| Tombeau de Merlin | Allée couverte néolithique | Prison d'air où Viviane enferma l'enchanteur | Vestige mégalithique datant de 4000 av. J.-C. |

| Fontaine de Barenton | Source naturelle en forêt | Combat d'Yvain contre le Chevalier Noir | Source aux propriétés géologiques particulières |

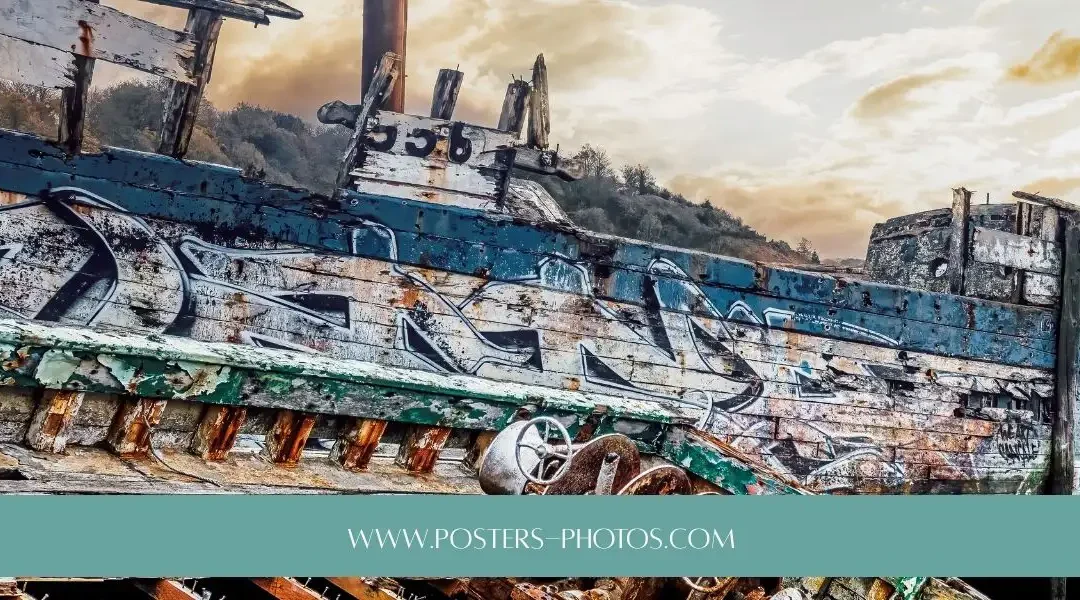

| Val sans Retour | Vallée de landes et schistes | Domaine enchanté de Morgane piégeant les infidèles | Site ravagé par l'incendie de 1990 (Chrislyne - Arbre d'Or) |

| Château de Comper | Forteresse médiévale | Palais de cristal invisible de Viviane sous l'étang | Château du XIIIe siècle abritant le Centre de l'Imaginaire Arthurien |

| Hotié de Viviane | Coffre mégalithique | Point d'observation de Viviane sur son domaine | Monument funéraire datant de 4500 ans (Brocéliande Guide - Hotié) |

Cette table montre comment les légendes de la forêt de Brocéliande se sont greffées sur des sites préhistoriques et médiévaux authentiques, créant une superposition fascinante entre histoire et mythologie.

Le petit peuple breton : korrigans et créatures de la nuit

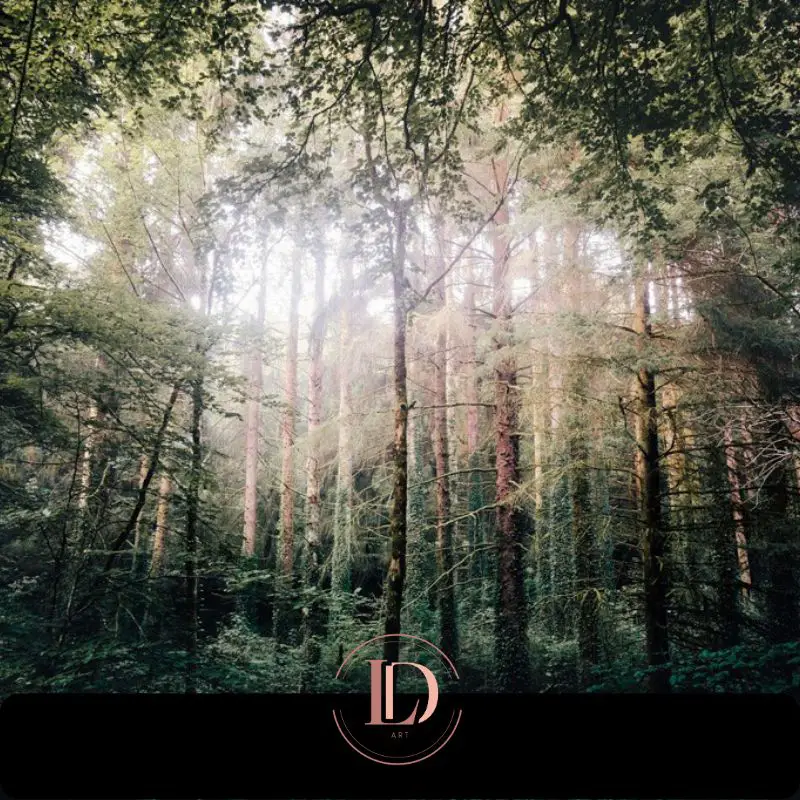

Les légendes arthuriennes ne sont pas les seules à habiter Brocéliande. Le folklore breton y ajoute ses propres créatures.

Les créatures légendaires du massif de Paimpont :

- Les korrigans : petits êtres facétieux qui dansent autour des pierres levées et jouent des tours aux randonneurs

- Les lavandières de nuit : fantômes qui lavent leur linge près des ruisseaux — en voir une annonce une mort prochaine

- Les chiens noirs : créatures fantomatiques qui égarent les voyageurs nocturnes

- Les juments de nuit : apparitions équines qui entraînent les imprudents hors des sentiers

- Le Chêne à Guillotin : arbre remarquable de 500 ans et 9,6 m de circonférence (Wikipedia - Chêne à Guillotin)

Ces créatures du folklore cohabitent avec les figures arthuriennes. Merlin côtoie les korrigans. Viviane partage la forêt avec les lavandières. La frontière entre les légendes chevaleresques et le petit peuple breton reste floue, renforçant l'atmosphère surnaturelle du lieu.

L'abbé Gillard et l'Église du Graal : quand le christianisme rencontre la légende

En 1942, l'abbé Henri Gillard arrive à Tréhorenteuc, un village isolé au cœur de la forêt (Wikipédia - Église). Il découvre une église délabrée et une population pauvre, marquée par la guerre.

Gillard a une vision audacieuse : décorer son église avec les symboles du Graal et des légendes arthuriennes. Pendant douze ans, il transforme ce lieu de culte chrétien en sanctuaire mêlant foi catholique et mythologie païenne (Église Tréhorenteuc - L'abbé Gillard).

Les éléments symboliques de l'Église du Graal :

- Vitraux représentant le cerf blanc, symbole du Christ et créature des légendes celtiques

- Peintures murales évoquant la quête du Graal

- Inscriptions mystérieuses mêlant latin sacré et références arthuriennes

- Mosaïques illustrant les chevaliers de la Table Ronde

C'est la seule église au monde consacrée à la légende du Graal. Ce syncrétisme unique montre comment les légendes de Brocéliande dépassent le cadre littéraire pour s'ancrer dans la spiritualité locale. Le mythe devient prière. La fiction devient sacré.

Préparez votre visite dans les lieux de légende

Ces récits prennent une autre dimension quand vous marchez réellement dans les lieux où ils se déroulent. Le Tombeau de Merlin, la Fontaine de Barenton, le Val sans Retour : chaque site porte la mémoire de ces histoires millénaires.

Pour une première visite simplifiée avec les coordonnées GPS de chaque lieu et les parkings, consultez mon guide complet de la forêt de Brocéliande. Vous y trouverez toutes les informations pratiques pour explorer les sites légendaires en toute autonomie.

Si Brocéliande vous fascine, découvrez également les 8 plus belles forêts de Bretagne, chacune avec son identité et ses paysages uniques. Et pour prolonger votre connexion avec ces lieux mythiques, explorez ma collection de photographies de forêts bretonnes, où j'ai cherché à saisir l'atmosphère particulière de ces espaces naturels chargés d'histoire.

Les légendes de la forêt de Brocéliande tissent une toile invisible entre les arbres. Merlin prisonnier de l'amour, Viviane façonnant le chevalier parfait, Morgane vengeant les trahisons, Yvain défiant l'orage : ces récits ne se lisent pas, ils se vivent.

Marchez jusqu'au Tombeau de Merlin. Versez l'eau de la Fontaine de Barenton. Traversez le Val sans Retour. Chaque pas vous rapproche de ces histoires millénaires. Le schiste rouge sous vos pieds porte la mémoire de huit siècles de mythologie arthurienne.

Prêt à explorer ces lieux légendaires ? Téléchargez mon guide complet avec les coordonnées GPS, parkings et circuits détaillés pour ne rien manquer. Et si ces paysages forestiers vous touchent, découvrez ma collection de photographies où j'ai cherché à saisir cette atmosphère unique où la nature rencontre la légende.

Télécharger le guide GPS completFAQ

Le Tombeau de Merlin abrite-t-il réellement le célèbre enchanteur ?

Non. Ce site est une allée couverte néolithique datant de 4000 av. J.-C., bien antérieure aux légendes arthuriennes. Deux dalles de schiste rouge subsistent, dégradées au XIXe siècle par des chasseurs de trésors. Pourtant, les visiteurs y déposent toujours des vœux. Le mythe a transformé ces vestiges en sanctuaire vivant.

Quelle est l'histoire du Val sans Retour ?

Domaine enchanté de Morgane dans les légendes arthuriennes, le Val sans Retour était le piège des amants infidèles. Suite à l’incendie de 1990, l’Arbre d’Or fut installé pour symboliser la renaissance du site. Explorez ce lieu mythique en suivant les sentiers balisés.

La Fontaine de Barenton a-t-elle des pouvoirs ?

Chrétien de Troyes décrivait au XIIe siècle qu’y verser l’eau déclenche un orage. C’est le lieu de rencontre entre Merlin et Viviane. L’eau rougie par le fer du sol crée une atmosphère unique où légende et géologie se rencontrent.

Où trouver le palais de cristal de Viviane ?

Au Château de Comper à Concoret. La légende place le palais de cristal de Viviane sous l’étang. Le château abrite aujourd’hui le Centre de l’Imaginaire Arthurien avec des expositions sur les récits arthuriens.

Pourquoi l'Église de Tréhorenteuc s'appelle-t-elle "Porte du Graal" ?

L’abbé Gillard l’a décorée entre 1942 et 1954 avec des symboles du Graal et des légendes arthuriennes. Vitraux et mosaïques mêlent foi chrétienne et mythologie celtique. Cherchez le cerf blanc et les références au roi Arthur.

Faut-il craindre les Korrigans en forêt ?

Les Korrigans sont les gardiens facétieux de ces bois. Ils dansent la nuit autour des pierres levées et jouent des tours aux randonneurs irrespectueux. Restez sur les sentiers. Évitez les abords des plans d’eau à la tombée de la nuit : les lavandières de nuit y attirent les imprudents.